厅长回应给小学生回信写错字 一字之差引发热议

摘要:

访亲问友时,书面语该写成“作客”还是“做客”,或者可以通用?这个问题引起了浙江省文化广电和旅游厅厅长陈广胜的关注。他为此撰写了一篇近2000字的文章,并在个人公众号上发布。事情起源...

摘要:

访亲问友时,书面语该写成“作客”还是“做客”,或者可以通用?这个问题引起了浙江省文化广电和旅游厅厅长陈广胜的关注。他为此撰写了一篇近2000字的文章,并在个人公众号上发布。事情起源... 访亲问友时,书面语该写成“作客”还是“做客”,或者可以通用?这个问题引起了浙江省文化广电和旅游厅厅长陈广胜的关注。他为此撰写了一篇近2000字的文章,并在个人公众号上发布。

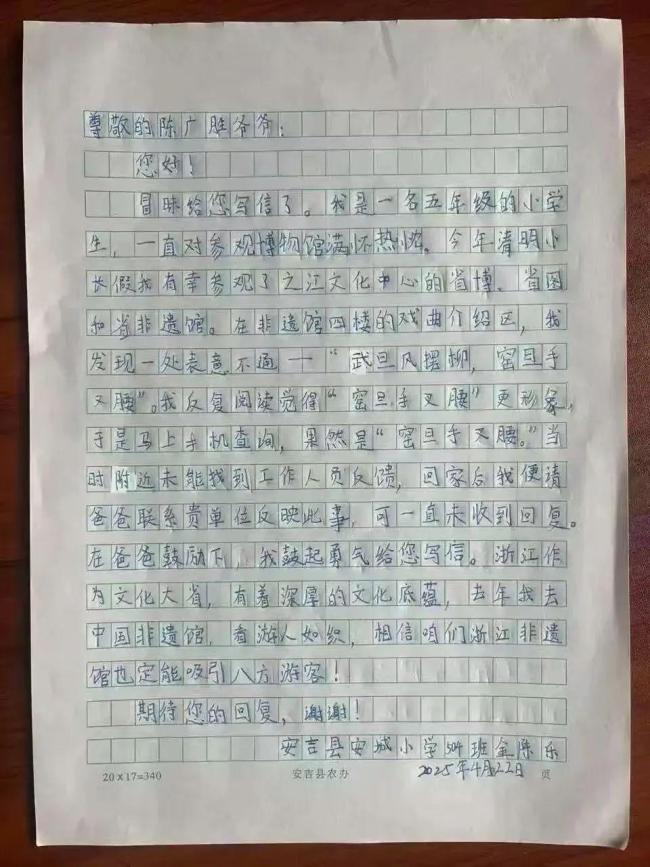

事情起源于一名五年级小学生金陈乐给陈广胜的信。4月22日,浙江安吉县安城小学的金陈乐在父亲鼓励下写信反映,在参观浙江省非物质文化遗产馆时发现戏曲介绍区有错误,“武旦风摆柳,窑旦手又腰”应为“手叉腰”。4月26日,陈广胜手写了回信感谢金陈乐指出错误,并告诉他省非遗馆已经更正,还邀请他和父亲再来省非遗馆作客。

5月13日,“安吉发布”报道了此事,文中附有县教育局提供的往来信件图片。随后,众多媒体对此事进行了广泛报道。网友纷纷点赞金陈乐小朋友,也赞赏陈广胜的诚恳态度。但也有人指出,陈广胜回信中使用了“作客”一词,认为正确的用法应该是“做客”。

陈广胜记得自己读中小学时,“作客”与“做客”大体通用,前者偏书面,后者偏口语。但他还是查阅了百度。根据《现代汉语词典》(2002年增补本),两个词的注释有所不同:“作客”指寄居在别处,而“做客”则是访问别人,自己当客人。然而,以“作客”为关键词搜索,文学名著中这种表述非常多见。例如,巴金的《随想录》和沈从文的《凤子》中都有“作客”的用法。

陈广胜进一步查阅了不同版本的权威词典,发现对这两个词的注释并不一致。《新华词典》1980年版只收录了“作客”词条,释义为“旅居在外或到亲友家拜访”;2001修订版也没有“做客”词条,对“作客”的释义是“旅居在外或到亲友家访问并作亲友家的客人”。而《现代汉语规范词典》(第4版)明确“作客”有两种词义:一是到亲友家拜访,二是寄居异地,并且在“做客”词条中说明“做客”见“作客”①。

陈广胜表示,他对两词的理解与《新华词典》《现代汉语规范词典》吻合。他认为,权威词典之间存在分歧,容易导致混乱。他还提到类似情形并非孤例,如《现代汉语词典》把“致词”和“致辞”作为等同的词条,而《现代汉语规范词典》则以“致辞”为规范词。此外,一些汉语文字的规范化做法也可能导致“本不是差错的差错”,例如“远上寒山石径斜”中的“斜”原本读“xiá”,现在变成“xié”;韩愈《马说》中“一食或尽粟一石”里的“石”,原先读“dàn”,现在变成“shí”。这些规范是否在字源、学理上高度严谨,特别是在文脉传承方面是否作了全面系统的考量,值得专家学者进一步探讨。